再生医療の革新を牽引するiPS細胞とヒト幹細胞の可能性

医学の進歩は、人類の夢を次々と実現してきました。その中でも、iPS細胞とヒト幹細胞は、再生医療の分野で大きな期待を集めています。これらの細胞技術は、私たちの体の修復や機能回復において、革新的な可能性を秘めています。

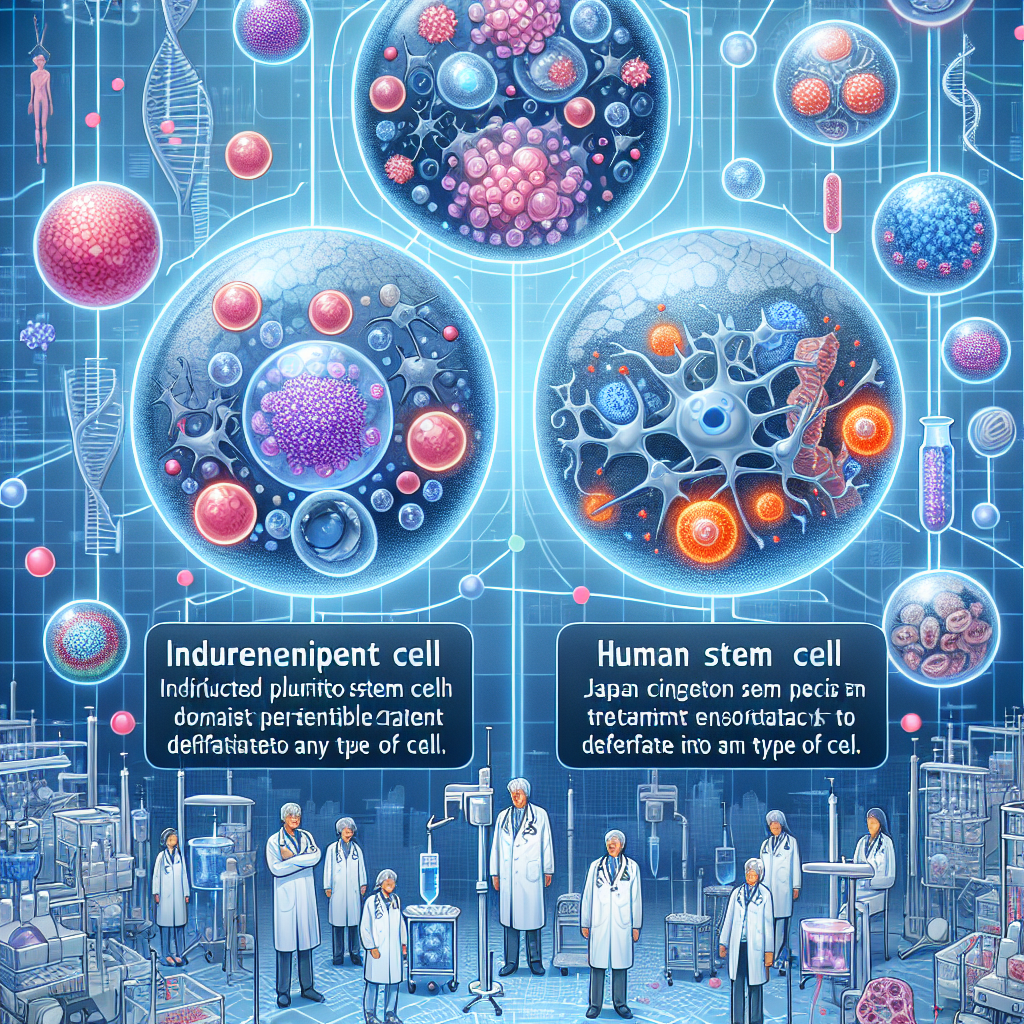

iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、2006年に山中伸弥教授によって開発された画期的な技術です。皮膚などの体細胞に特定の遺伝子を導入することで、様々な組織や臓器の細胞に変化できる多能性を持つようになります。この発見により、倫理的な問題を回避しながら、患者自身の細胞から必要な組織を作り出すことが可能となりました。

一方、ヒト幹細胞は、私たちの体に自然に存在する特別な細胞です。骨髄や臍帯血、脂肪組織などから採取でき、特定の種類の細胞に分化する能力を持っています。例えば、骨髄由来の間葉系幹細胞は、骨や軟骨、脂肪細胞などに分化することができます。

両者の大きな違いは、その由来と分化能力にあります。iPS細胞は人工的に作られ、あらゆる種類の細胞に分化できる多能性を持ちます。対してヒト幹細胞は、体内に自然に存在し、限定された種類の細胞にのみ分化する能力を持ちます。

現在、これらの細胞を用いた臨床研究や治療法の開発が世界中で進められています。例えば、網膜疾患や脊髄損傷、心臓病などの治療に向けた研究が着実に進展しています。特に日本では、iPS細胞を用いた加齢黄斑変性の治療研究が世界に先駆けて実施され、大きな注目を集めています。

再生医療の未来において、これらの細胞技術は相互に補完し合う関係にあります。iPS細胞は、より広範な応用可能性を持ちながら、腫瘍化のリスク管理や製造コストの課題に直面しています。一方、ヒト幹細胞は、既に確立された安全性と、比較的シンプルな製造工程が強みです。

医療技術の発展により、これらの課題は着実に解決されつつあります。製造技術の向上や品質管理の確立により、治療のコストは徐々に低下し、より多くの患者さんが治療を受けられる環境が整いつつあります。

再生医療は、従来の治療法では対応が難しかった疾患に対する新たな希望となっています。iPS細胞とヒト幹細胞は、それぞれの特性を活かしながら、医療の可能性を大きく広げています。私たちは今、医療の新しい章の始まりを目の当たりにしているのです。