再生医療の革新をもたらすiPS細胞とヒト幹細胞 – 医療の未来を切り拓く可能性

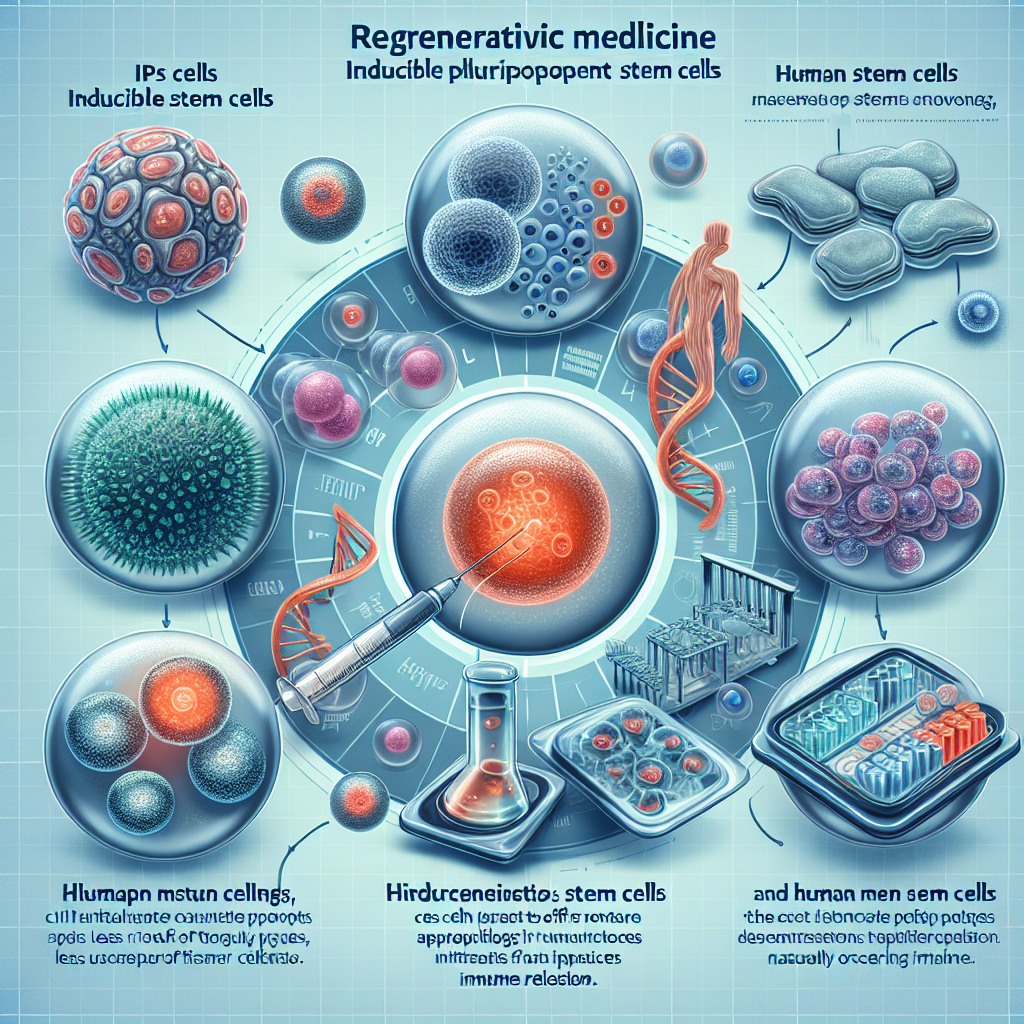

医療技術の進歩は、私たちの生活に大きな希望をもたらしています。特に注目を集めているのが、iPS細胞とヒト幹細胞を活用した再生医療です。これらの細胞は、人体の様々な組織に変化できる能力を持ち、従来の治療法では対応が難しかった疾患に対する新たな治療の可能性を開いています。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、皮膚などの体細胞に特定の遺伝子を導入することで作られる細胞です。2006年に山中伸弥教授によって開発され、2012年にはノーベル生理学・医学賞を受賞した画期的な発見でした。この細胞は、体のあらゆる組織に分化する能力を持っており、患者自身の細胞から作製できるため、免疫拒絶反応のリスクが低いという大きな利点があります。

一方、ヒト幹細胞は体内に自然に存在する細胞で、主に骨髄、臍帯血、脂肪組織などから採取することができます。これらの細胞は、特定の種類の組織に分化する能力を持っており、すでに様々な治療に活用されています。例えば、白血病治療における骨髄移植は、ヒト幹細胞を活用した代表的な治療法です。

iPS細胞とヒト幹細胞の最も大きな違いは、その作製方法と分化能力にあります。iPS細胞は人工的に作製され、より広範な組織に分化できる一方、ヒト幹細胞は天然の細胞で、分化できる組織の種類が比較的限定的です。しかし、ヒト幹細胞は既に確立された治療実績があり、安全性の面でより多くのデータが蓄積されています。

現在、これらの細胞を活用した治療法の研究は、網膜疾患、心臓病、脊髄損傷、パーキンソン病など、様々な疾患を対象に進められています。特に注目すべきは、これらの治療法が、従来は治療が困難とされてきた疾患に対して、新たな可能性を提示していることです。

再生医療の発展により、患者さんの生活の質を大きく改善できる可能性が広がっています。例えば、重度の視覚障害を持つ患者さんに対するiPS細胞由来の網膜細胞移植や、重症心不全患者さんへのヒト幹細胞を用いた心筋再生療法など、具体的な治療法の開発が進んでいます。

これらの治療法の実用化に向けては、まだ多くの課題が残されています。安全性の確保、製造コストの削減、治療効果の持続性など、解決すべき問題は少なくありません。しかし、世界中の研究者たちが日々新しい知見を積み重ね、技術を進歩させています。

再生医療は、私たちの医療の未来を大きく変える可能性を秘めています。iPS細胞とヒト幹細胞は、その可能性を実現するための重要な鍵となるでしょう。医療の進歩は、多くの患者さんとその家族に希望をもたらし、より良い未来への道を開いていくことでしょう。