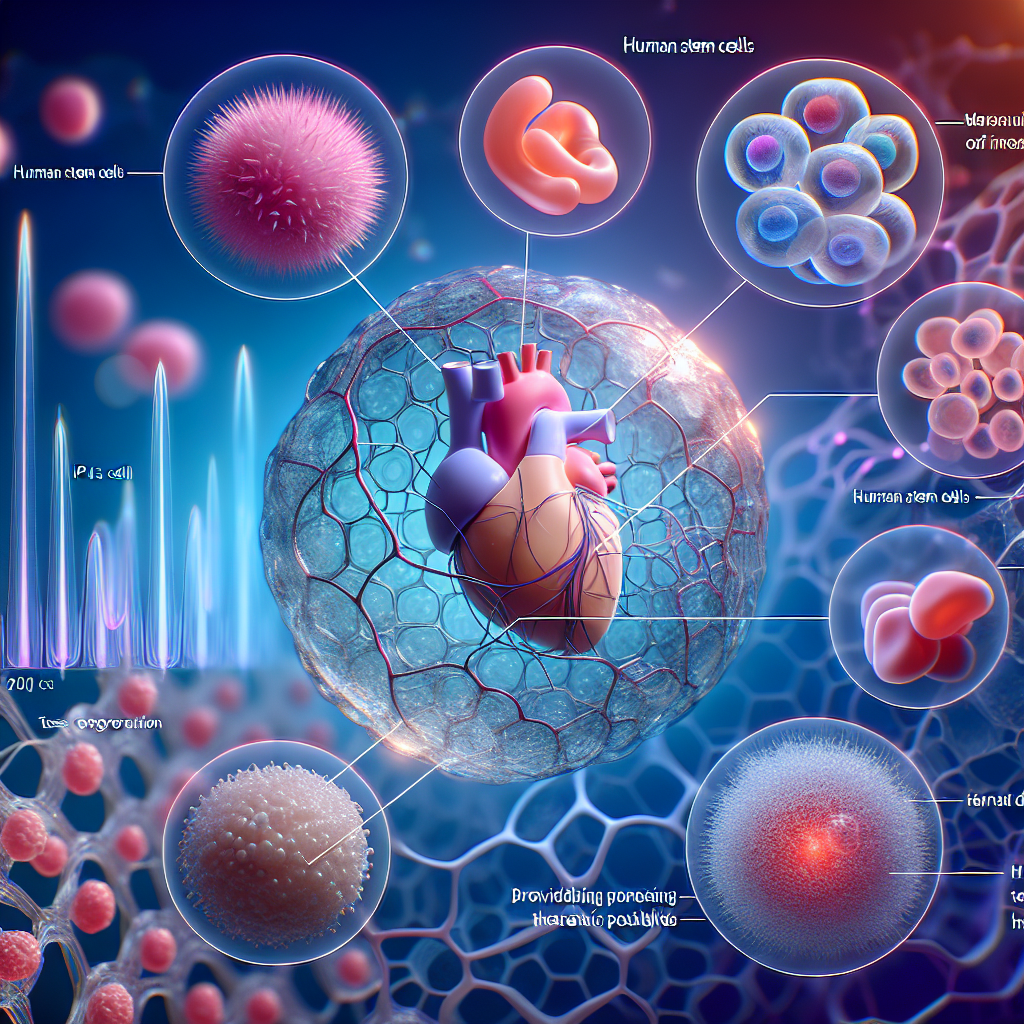

iPS細胞とヒト幹細胞が切り拓く、再生医療の新たな地平線

医学の進歩は、私たちの生活に大きな希望をもたらしています。特に注目を集めているのが、iPS細胞とヒト幹細胞を活用した再生医療です。これらの革新的な技術は、従来の治療法では対応が難しかった様々な疾患に対して、新たな可能性を提示しています。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、2006年に山中伸弥教授によって開発された画期的な技術です。通常の体細胞に特定の遺伝子を導入することで、多様な細胞に変化できる能力を持つようになります。一方、ヒト幹細胞は、私たちの体に自然に存在する特別な細胞で、自己複製能力と様々な細胞に分化する能力を備えています。

両者の最も大きな違いは、その由来と特性にあります。iPS細胞は人工的に作られた細胞であり、どの細胞にでも変化できる多能性を持っています。対してヒト幹細胞は、体内に自然に存在し、限定された種類の細胞にのみ分化する能力を持っています。

再生医療における応用では、それぞれの特徴を活かした研究が進められています。iPS細胞は、患者自身の細胞から作製できるため、免疫拒絶反応のリスクが低く、また、様々な種類の細胞に分化させることができます。これにより、心臓病や神経疾患など、幅広い疾患への応用が期待されています。

一方、ヒト幹細胞は、既に体内で特定の組織の修復や再生に関与している細胞であり、より自然な形での治療が可能です。例えば、骨髄移植では造血幹細胞が活用されており、血液疾患の治療に大きな成果を上げています。

現在、世界中の研究機関で、これらの細胞を用いた臨床研究が活発に行われています。網膜疾患、脊髄損傷、心筋梗塞後の治療など、多岐にわたる領域で新たな治療法の開発が進んでいます。

特に注目すべきは、これらの技術が個別化医療の実現に大きく貢献する可能性です。患者個人の細胞を用いることで、その人に最適な治療法を提供できる可能性が広がっています。また、疾患メカニズムの解明や新薬開発にも活用され、医学研究の新たな展開をもたらしています。

再生医療の発展は、医療の未来を大きく変える可能性を秘めています。現在は研究段階の技術も多いですが、着実に実用化に向けた歩みを進めています。この分野の進歩は、多くの患者さんとその家族に新たな希望をもたらすものとして、大きな期待が寄せられています。

医学の進歩は止まることを知りません。iPS細胞とヒト幹細胞の研究は、私たちの医療の可能性を大きく広げ、より効果的で安全な治療法の確立に向けて、着実に前進を続けています。