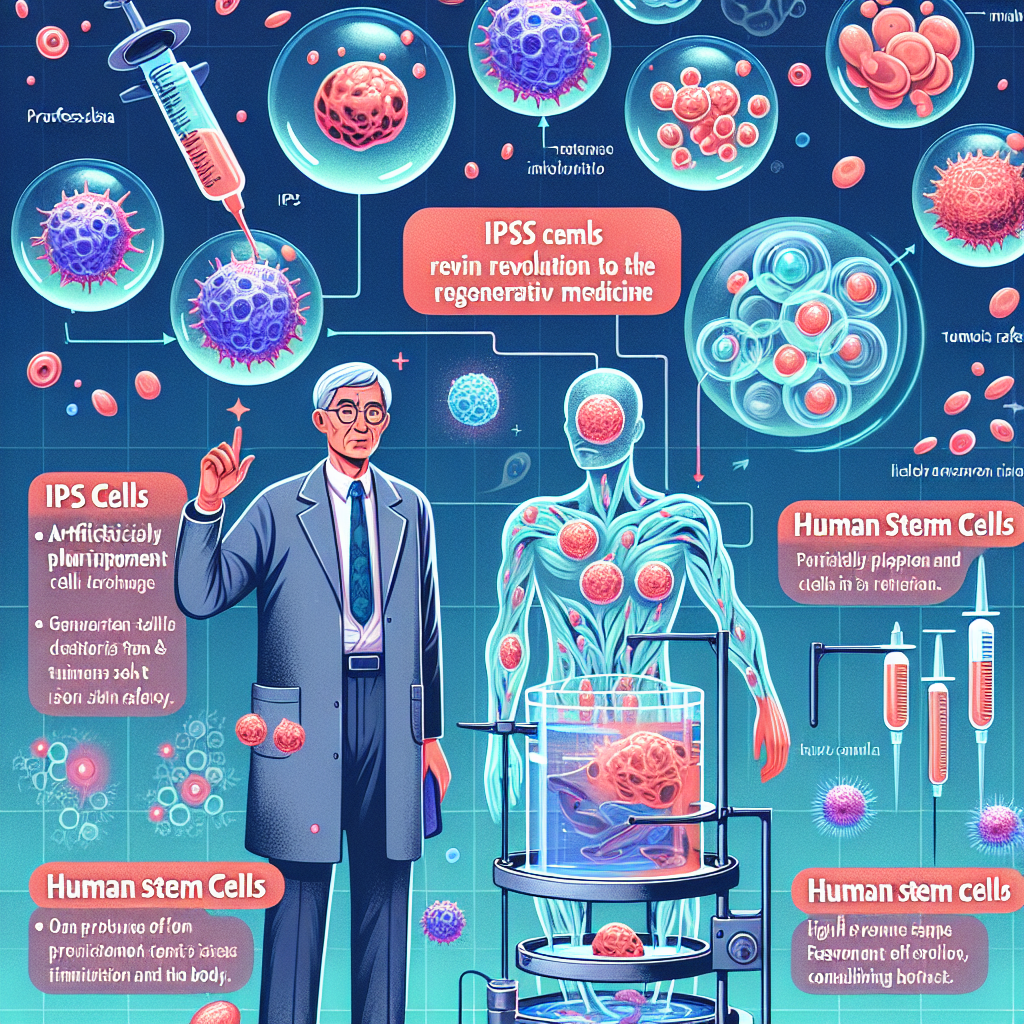

iPS細胞とヒト幹細胞が切り拓く、医療革新の最前線

再生医療の世界で注目を集めているiPS細胞とヒト幹細胞。これらの細胞技術は、現代医療に革新的な可能性をもたらしています。両者の特徴と違いを理解することは、未来の医療を考える上で重要な視点となっています。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、2006年に山中伸弥教授によって開発された画期的な技術です。皮膚や血液などの体細胞に特定の遺伝子を導入することで、様々な組織や臓器の細胞に変化できる多能性を持つように初期化された細胞です。この技術により、患者自身の細胞から必要な組織を作り出すことが可能となり、拒絶反応のリスクを大幅に低減できます。

一方、ヒト幹細胞は体内に自然に存在する細胞で、自己複製能力と分化能力を持っています。代表的なものには、造血幹細胞や間葉系幹細胞があります。これらは既に臨床現場で使用されており、血液疾患の治療や組織修復などで実績を上げています。

両者の大きな違いは、その由来と特性にあります。iPS細胞は人工的に作られた細胞であり、より多様な細胞への分化が可能です。しかし、腫瘍化のリスクや製造コストの課題があります。対してヒト幹細胞は、体内に存在する自然な細胞であり、安全性が比較的高く、すでに多くの臨床実績があります。

現在、これらの細胞を活用した再生医療研究は、世界中で急速に進展しています。例えば、網膜疾患、心臓疾患、脊髄損傷など、従来の治療法では対応が難しかった疾患に対する新たな治療法の開発が進められています。特に日本は、この分野で世界をリードする研究成果を上げています。

また、これらの細胞技術は、医薬品開発にも革新をもたらしています。新薬の効果や副作用を、実際のヒトの細胞を使って検証できるようになり、より安全で効果的な医薬品開発が可能になっています。

将来的には、これらの細胞技術を組み合わせることで、より効果的な治療法の確立が期待されています。例えば、iPS細胞の多能性とヒト幹細胞の安全性を活かした新しい治療法の開発が進められています。

再生医療の発展は、医療の可能性を大きく広げています。現在、世界中の研究機関や医療機関が、これらの細胞技術を活用した新しい治療法の開発に取り組んでいます。私たちは、医療の新しい時代の入り口に立っているのです。

今後も技術の進歩とともに、より多くの患者さんに希望をもたらす治療法が確立されていくことでしょう。iPS細胞とヒト幹細胞は、その可能性を切り拓く重要な鍵となっています。